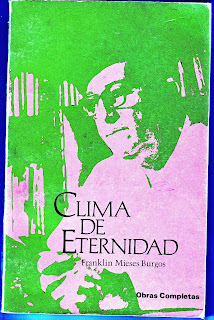

Franklin Mieses Burgos

sin mundo ya y herido por el cielo

sin mundo ya y herido por el cielo

Toda vida es una práctica y una moral y, para juzgarla, aunque no es éste mi caso, se necesitan luz y generosidad, comprensión y dignidad. No puedo ni debo -Dios me libre- juzgar la vida de otros, pero sí me permito opinar sobre aquellos que he conocido y tratado. Noble como el que más, mí recuerdo de Franklin Mieses Burgos, amigo y maestro inolvidable, alto como el lucero más breve de la madrugada, el más antiguo de los creados por los dioses, se manifiesta con frecuencia. Cuando enciendo un cigarrillo o cuando, despacio, bajo el cielo del crepúsculo, uno se asoma a la calle El Conde -ese nalgódromo como él le llamaba-. Recuerdo nuestras caminatas y ahí mismo estoy mirándolo. Distante la mirada detrás del anteojo de gruesísimos cristales, chacabana impecablemente blanca, pasos lentos y cigarrillo mentolado permanentemente encendido humeando entre los dedos o los labios. En su casa, sencilla pero señorial, parecía un entomólogo. Lupa siempre a mano para leer los versos y medirlos como se mide la parte más honda de un existir enteramente dedicado a la poesía. Era fácil encontrarlo concentrado en su escritorio de caoba centenaria examinando el ritmo de sus versos, contando sus acentos silábicos como si su música fuese visible, porque de esta manera, y no de otra, asumió su quehacer, su pasional oficio. Diáfano bosque cálido, fluyendo, incesante entre cascadas. Nube o río, creación del mito, desmitificación de lo absoluto. Cada texto suyo, cadencia y palabra de agua.

Esa casa de la calle Espaillat, hoy convertida no en museo sino en boutique, fue la casa de la poesía y la casa de unos cuantos poetas, primero cuando La poesía sorprendida y, después, para unos pocos. Era selectivo en sus amistades y siempre vio su casa como un templo a la que sólo acudían los íntimos. Salvo algún miembro de su familia, únicamente vi. poetas en su casa y sólo oí hablar de poesía. Era una casa silenciosa con un pasillo amplio y en penumbras como la misma figura del poeta que habitualmente sólo usaba una lámpara cuya luz se derramaba sobre su máquina de escribir, justo al lado del aparato telefónico, cuyo timbre sonaba muy pocas veces y casi siempre para concertar un cita, un encuentro o para saber como andaba el poeta con su enfisema.

Apasionado y permanente lector de los clásicos, sensible e intuitivo, más fluido que los vientos y los destinos, este constructor de mitos y otredades de ojo laborioso, espíritu disuelto que cae en palabras, como gotas, sobre la página que rigurosamente auscultaba, fue un hombre generoso. Su risa, cascada de aguas siempre dóciles. Su vida fue pasión de una sola línea: la poesía. Jamás me sentí tan solo ni tan agobiado como en los meses que siguieron a aquel 11 de diciembre del año 1976 en que, junto a Manuel Núñez abordé el Colt Lancer verde de Guillermo Piña Contreras. Ibamos cabizbajos al cementerio de la avenida Máximo Gómez a despedir al amigo, al hombre, al poeta que mi sensibilidad había elegido como modelo, aquel que dijo Esta canción estaba tirada por el suelo / como una hoja muerta, sin palabras; /la hallaron unos hombres que luego me la dieron, I porque tuvieron miedo de aprender a cantarla. Jamás las tardes fueron las mismas y, desde ese día, la ya acostumbrada tertulia de La Logia empezó a deprimirse y... desapareció. Pues él, comprobamos entonces, era el líder, el punto de encuentro, el que reunia a su alrededor generaciones, ideas, postulados y diálogos. Ya lo sabíamos. Tan pronto Mieses Burgos se halaba la manga izquierda de su chacabana blanca para ver la hora, todo empezaba a desmoronarse.

Artesano, todavía lo veo en su silencio de oro, cigarrillo eternamente colgando de los labios, boina como un astro donde se tejían tantos endecasílabos, tantos recuerdos y humoradas que él nos narraba y, después, mientras la humareda descendía de sus manos o sus labios, reír con una carcajada chillona, casi infantil y, luego, la tos del fumador, el ataque de tos que me recordaba la Oda a Julián del Casals de José Lezama Lima. Ningún poeta dominicano, ni siquiera Fernández Spencer ni Manuel Rueda, ninguno ha alcanzado tanta madurez ni conciencia de oficio como éste que fue un esclavo de la página en blanco, el autor de El ángel destruido. Sólo una gran piedad/ pudo crear los mundos eternos sin hastiarse /solo una gran ternura /pudo sembrar la vida, como se siembra un árbol, / la jubilosa voz de una semilla.

Cada tarde, poco después de las tres, yo llegaba a su casa, rito y costumbre, y luego partíamos a la Logia Cuna de América, donde esperaba un grupo sólido que llenaría la tarde de sabidurías y recuerdos. Antonio Fernández Spencer, don Quiqui Henríquez, Federico Henríquez Gratereaux, Frank Moya Pons, Frank Marino Hernández, Carlos Federico Pérez, Frank Logroño Batlle, Manuel del Cabral y Eduardo Díaz Matos, entre otros. Inmediatamente llegábamos a la Logia todos se ponían de pie en reverencia al poeta más grande e importante del siglo XX dominicano y Mieses Burgos, en un gesto para mí inolvidable, apretaba la mano de Federico Henríquez Gratereaux y, al unísono, recitaban aquello de Rubén Darío a Verlaine: Padre y maestro mágico / liróforo celeste que a la siringa agreste /diste tu acento encantador... Y, luego, la taza de café que Ramona servía distraídamente, el diálogo, la tertulia, el obligado comentario de actualidad hasta pasar a los relatos memorísticos y las discusiones de carácter filosófico. Yo únicamente escuchaba como es natural a esa edad. Así el crepúsculo se llenaba de revelaciones y conocimientos. Pero antes, antes de partir hacia la Logia, una vez en su casa yo le leía el poema que había escrito la noche anterior y que él siempre escuchaba con atención al tiempo que guardaba para mí una caja de cigarrillos Constanza mentolado y una olorosa taza de café que su esposa Gladys Pelegrín servía amorosamente. Jamás en mi vida he visto una dama tan sensatamente callada, tan amorosamente entregada a su esposo.

Caso extraño. Apenas conocíamos de Mieses Burgos los poemas incluidos en la Antología de Pedro René Contín Aybar, creo que Canción de los ojos que se fueron y Elegía por la muerte de Tomás Sandoval, aquel príncipe joven de la verde escafandra que tenía piel color de azúcar parda y que murió ahogado y a quien Franklin me decía siempre que yo le parecía. Todos los que se reunían en la Logia Cuna de América, a excepción de unos pocos entre los que por supuesto me encuentro, eran masones. Claro que yo no lo era, mi edad ni mis conocimientos me lo permitían y, por eso, cuando se referían a asuntos propios de la masonería, si yo estaba presente, el gordo Frank Logroño Batlle advertía que llueve, llueve, y entonces todos me miraban y callaban al unísono. Pero ese prurito que no me permitió conocer los secretos de la masonería hizo que por un momento yo me interesara en esos asuntos, pero mi febril pasión poética de entonces no me permitió entrar a ese mundo, al que difícilmente ya pueda acceder.

Precisamente en esos días regresó al país el poeta Manuel del Cabral, quien de inmediato se integró a la tertulia, de lunes a viernes. Lo recuerdo, como entonces, locuaz, de voz altisonante, murmurón e individualista, vanidoso, vociferando siempre que Franklin era simplemente un poeta preciosista y nada más y que tenía algunas cosas buenas. Nunca he podido comprender por qué la animadversión de Manuel del Cabral contra Mieses Burgos, Spencer o Héctor Incháustegui Cabral. Para Del Cabral sólo del Cabral era un gran poeta, aunque su vanidad jamás opacará su obra. Mieses Burgos era el blanco, pero él asimilaba estas adversidades con extraordinario humor sin importarle de donde previnieran, si de Del Cabral o si de Manuel Rueda. Para él era igual, lo mismo. Lo importante era su obra que él exhibía con inocente propiedad y entusiasmo. Nadie como Mieses Burgos ha trabajado tanto en la búsqueda de la perfección, nadie ha mirado tanto hacia la eternidad ni hacia el origen con mirada tan desvelada; nadie, en fin, ha penetrado tan hondo en lo sagrado.

Franklin fue un poeta calumniado y envidiado aun por sus propios compañeros de La poesía sorprendida. Sólo Spencer y Federico Henríquez Gratereaux mantuvieron incólume esa admiración y ese respeto para Mieses Burgos, una defensa permanente de su obra en un diálogo que frecuentemente se extendía, fuera de la logia, hasta avanzadas horas de la noche, ahí en la Espaillat, junto al Tres Rosas, en casa de aquel que dijo en voz alta que la ignorancia es la espada desnuda que defiende/ su rosa de inocencia.

Antonio Fernández Spencer, que también había regresado al país desde su exilio dorado en la Embajada de la República Dominicana en Uruguay, me había convertido en una especie de pupilo y en su Fiat 126 anduvimos algunos de los territorios nocturnos que en esos tiempos eran parte de nuestras pasiones. El me hablaba de Huidobro, de Lugones, de Prados, y, sobre todo, hablaba con pasión extraordinaria de Rafael Alberti, pero no en su totalidad sino del Alberti autor de Sobre los ángeles, e insistía en que la obra de Manuel del Cabral era así: Los huéspedes secretos partían del Alberti de Sobre los ángeles, los 14 mudos de amor de Manuel del Cabral estaban, de acuerdo a su criterio, montados en los Veinte poemas de amor de Pablo Neruda, Chinchina busca el tiempo era montaje al estilo de Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, y así sucesivamente. La gran pasión, o la pasión cimera de Fernández Spencer era la poesía y se sentía ofendido cuando Manuel del Cabral, en uno de esos secretos en muy alta voz que él solía confesar, decía que Spencer era un gran humanista a la altura de Pedro Henríquez Ureña y que, en cambio, no era un gran poeta. Fueron muchas las veces que el sol nos sorprendió, ya roncos y cansados, con el cenicero rebosado y los ojos casi cerrados, porque Spencer insistía en que había que oír esas extensísimas Cartas a Manuel del Cabral que, estando ambos en el exterior, se escribían. Spencer leía las suyas y eran verdaderamente ensayos deslumbrantes, estudios morfosintácticos con opiniones ciertamente avaladas por un hombre, como era, de grandes alientos, de enorme sabiduría, de una exquisita sensibilidad que reforzaba con las impresionantes modulaciones y matices de su voz y con gestos de auténtico actor de cine o de teatro. No sé, por cierto, qué se habrán hecho esas páginas llenas de una lucidez extraordinaria.

En contra de Mieses Burgos siempre hubo todo género de envidias, diatribas y actitudes malsanas, pero el mismo Franklin también era implacable con sus secretos y públicos adversarios y quienes le rodeábamos vivíamos en medio de esa guerra soterrada. Quisquilloso como era, a Franklin le encantaba descubrir plagios y denunciarlos y, con ese propósito, llamar a Manuel Rueda o a Freddy Gatón Arce. Trío sólido, pero de permanente conspiración. Trío demoledor y cumbanchero. Es una lástima que muchos de los que hoy elogian a este poeta extraordinario, ayer le negaban, llamaban usurero, recalcitrante, déspota y todo tipo de denuestos con que se solía catalogar a muchas personas. Todavía anda por ahí una rata parlanchina de arrepentida militancia de izquierda escupiendo sobre sus huesos en supuestos reconocimientos que, más bien, son veneno. Veneno fluido y envidioso contra el autor de El ángel destruido y Clima de eternidad, el que había dicho que Cuando la rosa muere /deja un hueco en el aire/que no lo llena nada: /ni el eco que sepulta /'su desolado rostro/ herido en otra arena, % ni la luz que va sola /en río transparente ~' hecho por serafines, /ni la sombra que es ala, de un pájaro de nieblas /nacido sobre el viento.

Siempre he tenido la certeza de que nuestros más jóvenes poetas son Tomás Hernández Franco y Franklin Mieses Burgos, pues la juventud de ambos, como la de los clásicos, es eterna en su ritmo inagotable y en la cristalización del mito reínventado. ¿Qué decir, entonces, de Huidobro, Jorge Luis Borges, Octavio Paz, Villaurrutia o Carlos Pellicer? La poesía transparente de Rafael Américo Henríquez (Puchungo) es, como la de Lupo Hernández Rueda, una excepción.

Mieses Burgos, sembrador de voces en la carne del viento, no es un poeta de encasillamientos, y como poeta de la exclusión y de lo eterno, no vio el universo sino que lo pensó a la manera de de Rilke, Auden o Yeats. El drama misterioso y metafísico del hombre y su dilema fueron la materia de su poesía, la destrucción de mundos sobre cuyas cenizas creaba otros mundos más lúcidos, más complejos y en los que el hombre, como quería Huidobro, era Dios o demonio de ceniza, Lucifer o alguna estrella. Y es que Franklin recogió sus palabras, las pulió y fue ordenándolas para formar simbologías como aquella de yo estoy muerto con ella. Siempre nos dijo que ese ella no se refería a una mujer, más bien era la libertad cercenada en los tiempos del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.

Poeta hondamente lírico y atormentado por el deseo de perfección, lector inagotable de los simbolistas y los románticos alemanes, a Franklin Mieses Burgos le interesaba, como a muy pocos, el antes y el después del hombre, su huida de Dios, la exclusión del paraíso, en fin, los mitos; eso hace de Mieses Burgos no un poeta místico-religioso sino un poeta de muy pronunciadas honduras metafísicas y que en toda su obra hurga en esa fuente de preguntas sin respuesta, ese insondable misterio que a todos nos conmueve. Más que sentir nostalgia de Dios o del paraíso, Franklin, que no cesa en la búsqueda con enorme fuerza lírica, y en su indecible sed de eternidad, proviene de esa fatalidad de soledades, y en ese teatro de búsquedas irreversibles, este arquitecto de metáforas extrae del fondo de sus preguntas el residuo de Dios que le es posible, la cantidad de hombre que encuentra en los manantiales de la historia. Y es en esa búsqueda donde su poesía se ilumina e ilumina y es capaz de hablarnos de una risa de corazón de coco o de un cielo terrible sembrado e huracanes, en fin, de dejar una voz en la carne del viento.

Fue la ternura y la sinceridad encarnada. La palabra que oíamos con demasiado respeto, el respeto debido a su obra y a su condición humana. Autor de un único e intenso poema, como es toda su obra, no buscó a Dios ni en el destino ni en las cenizas de la historia ni en los pesares de la angustia de saberse mortal; quiso mantener vivo ese diálogo y hacerlo frondoso como un árbol y su poesía, entre otras muchísimas cosas, es revelación de ese misterio, espina doliente, asombro permanente. Poesía, dice Octavio Paz, es sacar a la luz lo más íntimo y prohibido del hombre, aquello que constituye su última esencia, Poesía es el rescate del hombre perdido. Y en este concepto paziano es donde se inserta la obra de Mieses Burgos. Como de la vida ha dicho Ortega y Gasset: la poesía es soledad, radical soledad, afán, instinto, es sueño y es vigilia.

Franklin Mieses Burgos, de la misma estirpe que Héctor Incháustegui Cabral, aún cuando las preocupaciones del banilejo fueran mas materiales y cotidianas y en sus resabios haya escrito el Diario de la guerra y los dioses ametrallados que contrasta fieramente con su lírica, era un músico irónico y burlón pero jamás hiriente, inmerso cotidianamente en su arquitectura poética, era un mago que sacaba metáforas y ritmos a un lápiz de carbón que afilaba constantemente con demasiado atención y que, con esmero, también le sacaba metáforas a una vieja Remington ubicada en el lateral de su amplío escritorio de caoba oscuro como el marco de sus espejuelos. En el viento esculpió la rosa, no material sino de música, de agua, de líquidas estrellas acercándose a lo sagrado, a lo inmanente, esto es: a las raíces del hombre y a su búsqueda por otredades y estancias. La suya, una rosa que cuando muere deja un hueco en el aire que no lo llena nada. Maestro de la adjetivación: sin rumoroso llanto de azucenas, Mieses Burgos como los románticos fue poseedor de palabras y términos que hoy son claves para un estudio de su poética. La rosa, la desvelada rosa de Rainer María Rilke y de todos es, entre sus símbolos, el mayor y al que le confirió más significado. Rosa es obsesión, y utopía y símbolo, pero es la suya rosa sonora, de música, insustituible rosa que cuando muere deja un hueco en el aire que no lo llena nada. Es probable, sin embargo (y para qué), que en su vida Mieses Burgos no viera muchas rosas, pues usaba las palabras, siempre confesó, según el ritmo interior y su música posible. En una tenía todas las rosas, desde La rosa del jardín. !La simple rosa fácil para todos, /al tallo del rosal, crucificada, hasta La rosa íntima. La rosa recatada / en su existir más hondo y verdadero. / La que el ángel defiende con su espada!

La modernidad fundadora de Franklin Mieses Burgos, sin mundo y herido por el cielo, ha hecho que entre todos los escritores dominicanos sea el que menos audiencia y menos lectores tiene. El más citado y, paradójicamente, el menos leído. Para él cada palabra y cada pausa tenían peso y medida. Era costumbre encontrarlo en el sosiego de su hogar, silencio bajo lámpara colgante, contando sus versos o verificando los endecasílabos. Es el gran poeta de lujo de nuestro país a quien la mezquindad también ha querido silenciar en un universo de poetas sin poesía, novelistas sin novelas, ensayistas sin ensayos, en fin, de escritores sin obra y críticos sin crítica ni criterios propios.

Para San Agustín el alma humana es el prototipo de todas y cada una de las imperfecciones del mundo corpóreo, es decir, es una imagen espiritual, armoniosa, sintética de un universo cuya perfección supera. Ningún hombre o mujer nace excento de pecado como en la obra de Mieses Burgos. En ningún poeta dominicano, llámese como se llame, existe un aliento tan vigoroso como el de este citadino creador de mundos, mitos y soledades, todos construidos con la misma arcilla. Pero sucede que la poesía, como Dios, es irreductible y Franklin Mieses Burgos, desde su tiempo congelado a perpetuidad, seguirá construyendo las voces en la carne del tiempo, como un hueco redondo para acunar la pena. Franklin Mieses Burgos es uno de los poquísimos destellos en el cielo nublado de nuestra poesía capaces de imantar los desconocidos territorios del mito y sus creadores.

¿Quién ahora, llorando, /te alzará desde el fondo solitario del mar, /para sólo pensar desesperadamente i en el vidrio desnudo de tu limpia sonrisa, i o en aquella tu carne color de azúcar parda, /después que los peces hambrientos se comieron /el último paisaje de sol que había en tus ojos?

Tras la muerte del poeta, Manuel Rueda dijo:

Entrando a su casa uno podía ver sobre el humo de innumerables cigarrillos y las mágicas admoniciones de la estancia el escudo hecho de piel y las falsas lanzas africanas

producto de sus carpinterías.

Uno podía verlo a él ante la máquina de escribir que

manipulaba con torpeza

extasiado frente a una palabra como frente a una hermosa muchacha.

No hay comentarios:

Publicar un comentario